之前写过湖北最“散装”的城市,大家评论区比较热烈,私信很多!7个县都不听话:湖北最“散装”的地级市,黄冈怎么就带不动自己?其实每个人都热爱自己的家乡,只要家乡有好的就业机会,谁原因远走他乡。我们来假设哈,看看黄冈如果腾飞,有什么好的破局手法?

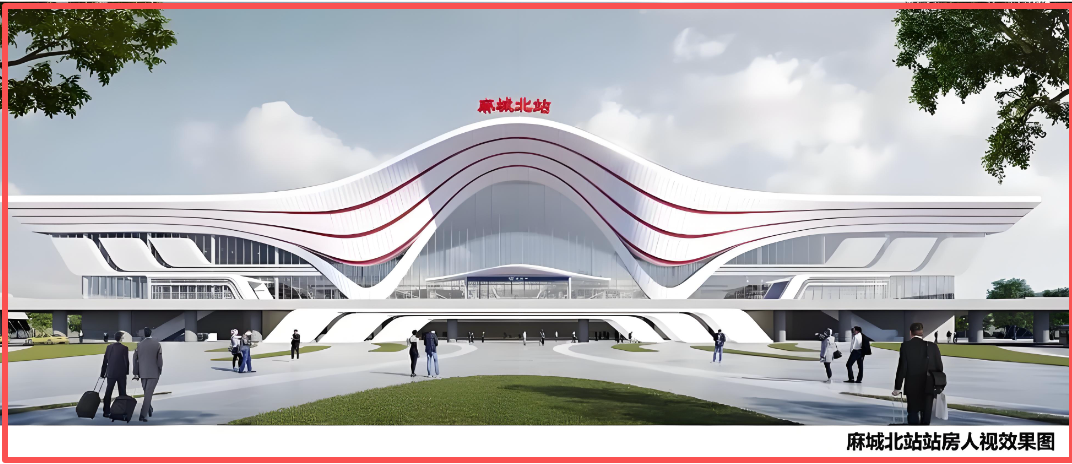

一样还是咸吃萝卜淡操心,扯淡一番!麻城和武穴一直都是黄冈的玄冥二老,想象一天早上,你从北京出发,坐了5个小时的高铁突然在一个县城停了下来——这是 麻城市的麻城北站。同时,在长江北岸,一艘万吨级货轮缓缓停靠,在码头上人头攒动——这是 武穴市的武穴港。

这两个“看似县市”的节点,其实正在为 黄冈市 虚位以待、蓄势待发:从“区域弱旅”到“突破百强”的可能正在酝酿。

我们来假设,这场“麻城+武穴双轮驱动”的背后逻辑,看看黄冈能否借此翻盘,迎来黄冈新的产业时代。

先说麻城。麻城北站,于2009年4月1日投入运营,是沪蓉铁路“合武段”上的一站。值得注意的是,2024年6月,该站正在进行改扩建:计划构建 4台12线、站房面积约1.8万平方米 的规模。

换句话说:麻城不只是“一个县城有高铁”,而是在“争夺高铁枢纽站”的范畴。高铁带来了什么?

交通时间成本剧烈下降,从外部向内部打开通道;

人口、人才流动性上升,连接武汉、合肥、长三角并非梦;

对于产业转移而言,高铁站意味着吸引“总部+研发”更具可行性。

麻城的野心在于:成为黄冈北部乃至鄂东地区,链接长三角、武汉都市圈的交通节点。若其成功,它将不仅为黄冈“撑场面”,而是为黄冈“破局”。

但挑明一点:高铁节点只是前提,能否转化为产业实力、人口规模、城市能级提升,那才是决定胜负的关键。

再来看武穴。武穴港,明明一个县级市的港口,却是:

长江十大深水港之一。

2024年货物吞吐量达 1.19亿吨,占黄冈全市约60%。

拥有46公里深水良港岸线,是长江北岸罕见条件。

这些数据告诉我们:武穴不是“附加值低”的县级港口,而是拥有“出海”、具有全国级物流能力的港口。

它代表的是什么?

为大别山腹地、为鄂东产业释放“出海”能力;

为黄冈打开“江海联运+铁水联运”的入口,降低物流成本、提升经济效率;

是产业链延伸、资源转化、物流枢纽三个维度的复合体。

武穴若把这个优势用好,就不只是“港口好”,而是“城市背后的增长器”。

但问题同样显性:港口能量大,但若周边产业、配套服务、城市承载能力不强,那么“吞吐量再高”也可能变成“孤立的闪光点”,难以撬动城市整体跃升。

我们把麻城(高铁枢纽)和武穴(深水港口)看作黄冈手中的两张d牌。问题在于:黄冈能否用好这两张牌,把整个城市往前拉?

交通+物流双通道:麻城负责“人流、商流、创新流”的通达,武穴负责“货流、产业转移、资源输出”的通道。一个连接人,一个连接物。

产业结构提升机会:武穴走“港产城融合”,例如将磷石膏、钙基新材料等产业链聚集打造高端制造。麻城则因为高铁有可能吸引总部经济、服务外包、现代物流。

人口红利与城市等级跃迁:高铁站让麻城从交通后端向中端城市迈进,港口让武穴不仅是“河边城市”而是“通江达海城市”。如果两地联动,黄冈就可能实现“县市合力”的城市等级跃迁。

麻城的高铁节点虽大,但城市能级、配套、产业基础要追赶;高铁不是自动带动一切。

武穴虽有港优势,但在集装箱物流、高端制造、城市承载方面还有提升空间。

黄冈整体城市能级偏低,资源分散、辐射力弱。即便两地表现出色,也需要“整个城市系统”跟上。

“双核”驱动但可能“两头强中间弱”,若中部板块无法联动或承接,黄冈可能出现“断点”。

许多人还在看黄冈“黄冈密卷多,山多、水多”的传统定位,却忽略它其实拥有“高铁+深水港”这样极为罕见的组合。

在全国县域市域城市竞争里,这样组合并不多见。换句话说,黄冈有机会用“少见优势”撬动“被忽视红利”。

若成功,这将不仅是黄冈“一个城市的成功”,而是中部地区县右区强起来的信号。

为了判断黄冈这场“冲百强”的战役是否成功,建议你盯住以下三个维度:

高铁利用率与城市连接度提升:看麻城北站改扩建完成后的客流、列车班次、始发终到比例,是否由“过路”变“枢纽”。如果麻城成为“人流集散中xin”,说明节点价值开始释放。

港口吞吐量与铁水联运能力实现度:看武穴港是否实现“吨级突破+集装箱量增长+铁水联运专线投入运营”。2024年1.19亿吨只是起点,目标或是2亿吨以上。

产业链上下游聚合与城市能级提升:看黄冈是否能在麻城、武穴之外形成配套城市板块,城市化率、产业增加值、从业人口结构是否改善。若只是点亮两地却无法带动整体,则仍是“局部闪光”。

当别人还在说“黄冈山多水多、卷子多、发展慢”,你已经看准了:

麻城+武穴——不是简单的“高铁站”“港口”,而是黄冈翻盘的“两条生命线”。

“别小看那个县城的高铁站,别埋没那个港口的吞吐量。机会就在看似‘偏远’的地方。”

未来五年,若黄冈真的“破百强”,你将是少数说“我当年看到”的那一拨人。